メルカトル図法は最も有名な地図投影法の一つと言っても過言ではなく、その名前を知っている方は少なくないかと思います。

その名の通りこの投影法を考案したのはゲラルドゥス・メルカトルという人物です。

この記事ではメルカトル図法についてと、この投影法が初めて利用された世界地図について解説していきます。

地図の概要

| 名称(日本語) | ゲラルドゥス・メルカトルの世界地図 |

| 名称(英語) | Gerardus Mercator’s world map |

| 製作時期 | 1569年 |

| 所蔵場所 | シント=ニクラース博物館(ベルギー・シント=ニクラース) |

| 作者 | ゲラルドゥス・メルカトル |

| 材質 | 紙 |

| 大きさ | 縦132cm×横198cm |

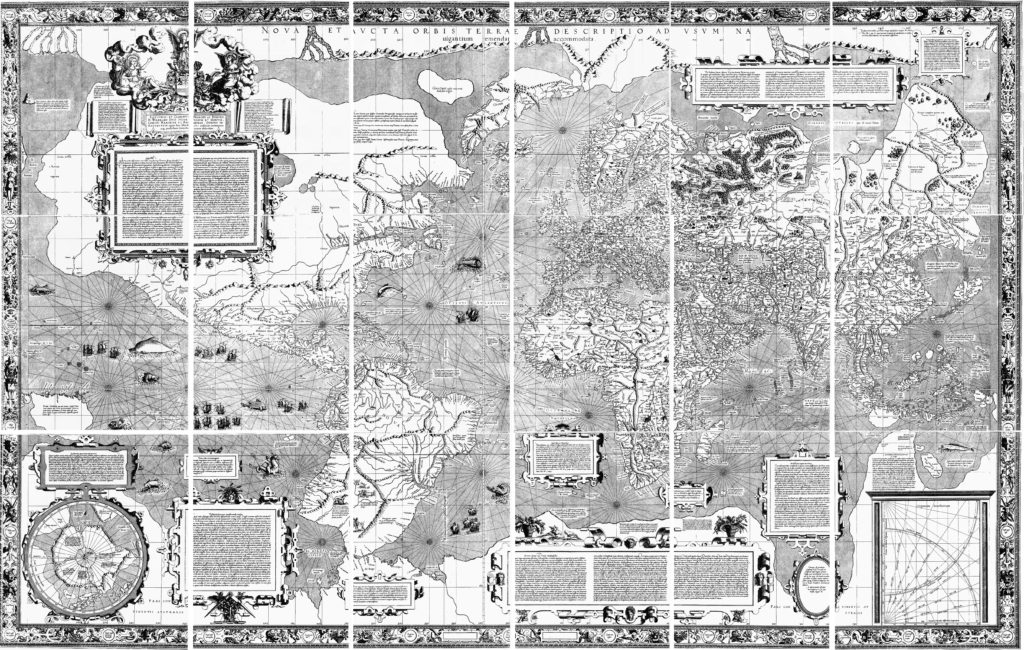

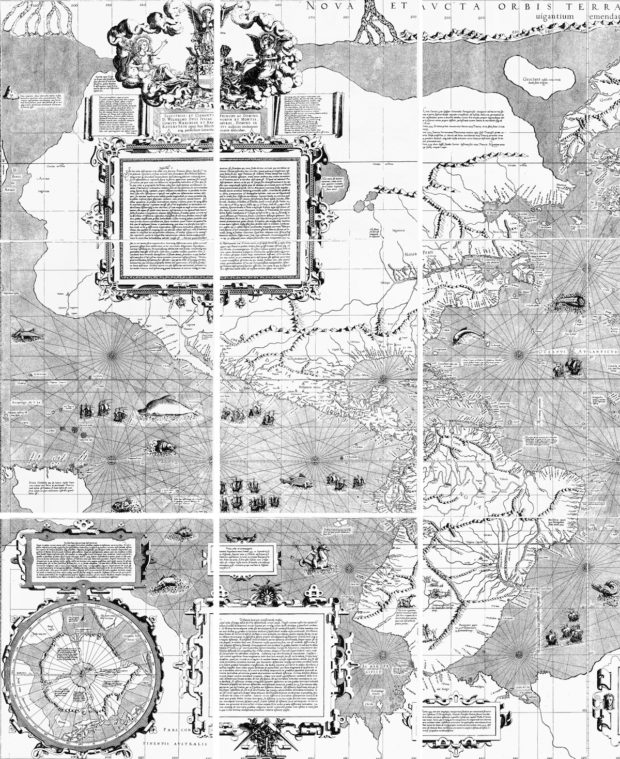

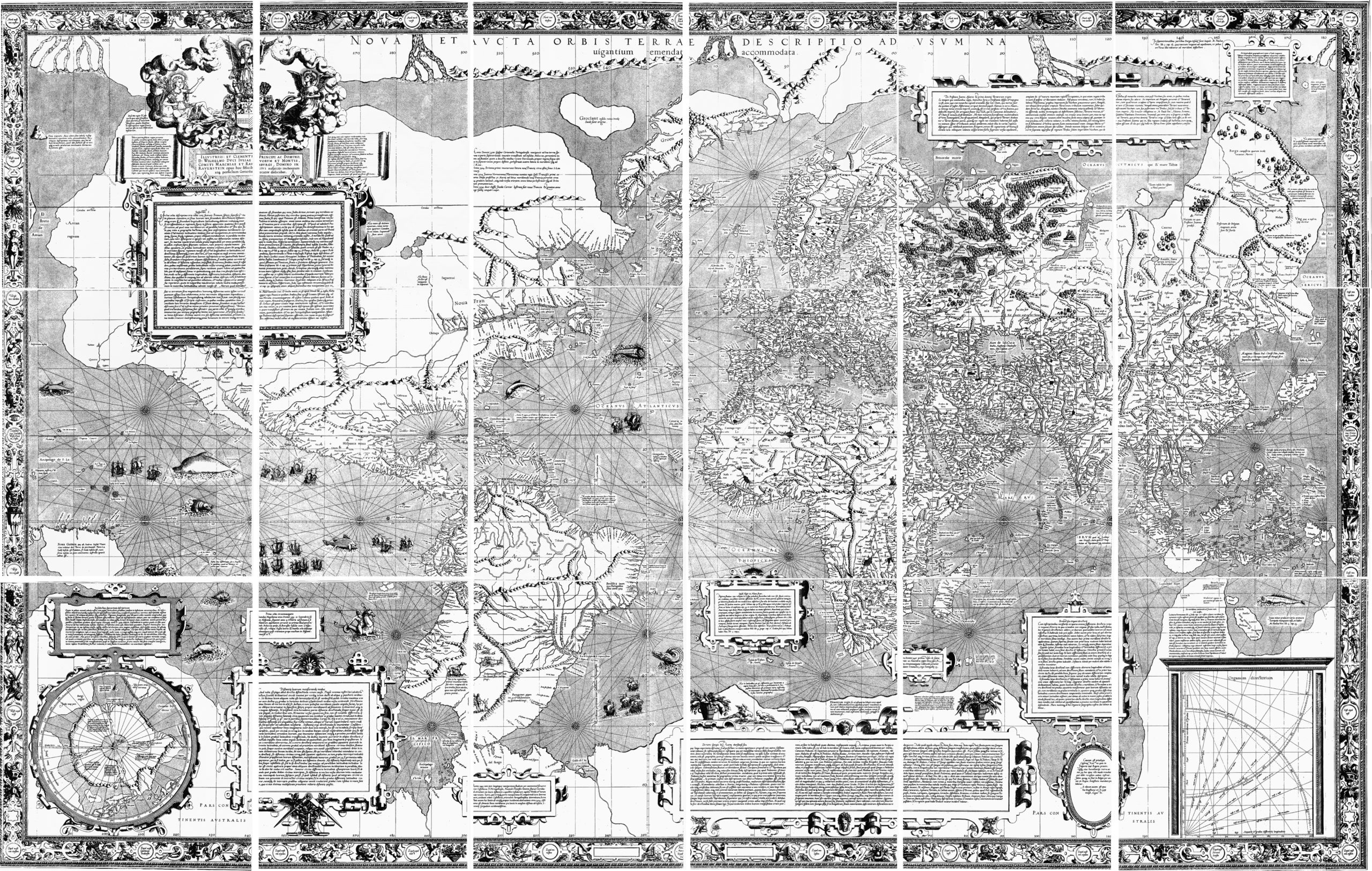

ゲラルドゥス・メルカトルの世界地図は1569年に制作された、18枚のシートから構成される世界地図です。

現在でも使われているメルカトル図法を利用した地図です。

地図の作者

地図の作者はネーデルラントの地図製作者 ゲラルドゥス・メルカトル(1512年〜1594年)です。

彼は地図製作者のみならず、宇宙誌学者や哲学者・数学者など様々な顔を持っていました。

宇宙誌というのは地球や宇宙、さらには死後の世界といった全世界を包括的に描いた宇宙像のことです。近世以前のヨーロッパにおける重要な学問分野のひとつでしたが、非科学的な部分も含んでいました。

地図製作者としては本地図のほか、1541年に神聖ローマ帝国皇帝のカール五世の命で地球儀を作成したり、メルカトルの死の一年後(1595年)に出版された地図帳の英語訳である「アトラス」という名を初めて冠した地図帳の編纂といった功績を残しています。

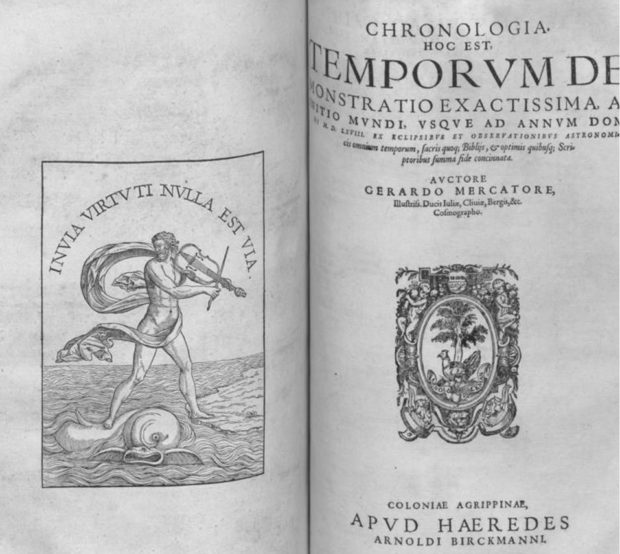

宇宙誌学者としては例えば1569年、本地図を出版する少し前に『クロノロジア』という本を出版しています。これはバビロニアやヘブライ、ギリシャ、ローマといった各文化圏の歴史を聖書に沿って時系列に並べるといった内容のものでした。そうすることでそれぞれの持つ矛盾を解消しようと試みたのです。

『クロノロジア』のタイトルページ(1569年)

実はこうした宇宙誌学者としての彼の経験がメルカトル図法という歴史的な投影法を彼にもたらしたと言っても過言ではなく、時間と空間という対象は違えど製作の手法としては非常に近いものでした。

『クロノロジア』で様々な歴史的事象を正しく並べたように、地図製作においては空間上の複数の場所を正しく配置するということが行われていたのです。

誕生の背景

この地図は航海に役立てる目的で製作されたものであり、そのためその誕生の歴史的背景には航海が深く関係しています。

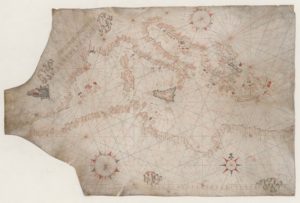

16世紀当時、航海の際にはポルトラーノ海図と呼ばれる航海専用の地図が使われていました。

これは海岸線を詳細に描いた地図で、地図上の航程線と呼ばれる放射線状に引かれた直線に沿って進むことで目的地にたどり着くことを可能にしていました。

16世紀のポルトラーノ海図

【関連記事】

しかし大航海時代を経て16世紀になるとポルトラーノ海図は徐々に正しく機能しなくなります。

それは長距離の航海が増えたからで、ポルトラーノ海図の特性上、距離が長くなると航程線に沿って進んでもどうしても目的地からずれてしまうという問題がありました。

こうした問題に対して、メルカトルは解決策を提示することに成功しました。

以下、それがどういったものなのか具体的に見ていきましょう。

メルカトル図法

上述のような航海上の課題の解決策として、メルカトルが1569年の世界地図において用いたのがメルカトル図法という地図投影法でした。(正角同筒図法とも呼ばれています。)

メルカトル図法の利点

メルカトル図法の大きな特徴は、緯線と経線が直角に交わるため角度を正しく表すことができるという点です。

この特徴から地図上の二点間を直線で結ぶことで、航路を表すことが可能になります。角度が正しいのですから、どれだけ遠く離れた地点であっても正しい航路になるのです。

これがポルトラーノ海図では実現できなかった長距離航海への利用が可能である所以ですね。

メルカトル図法の限界

一方でメルカトル図法には欠点もあります。それは高緯度地域において面積が正しく表せないという点です。

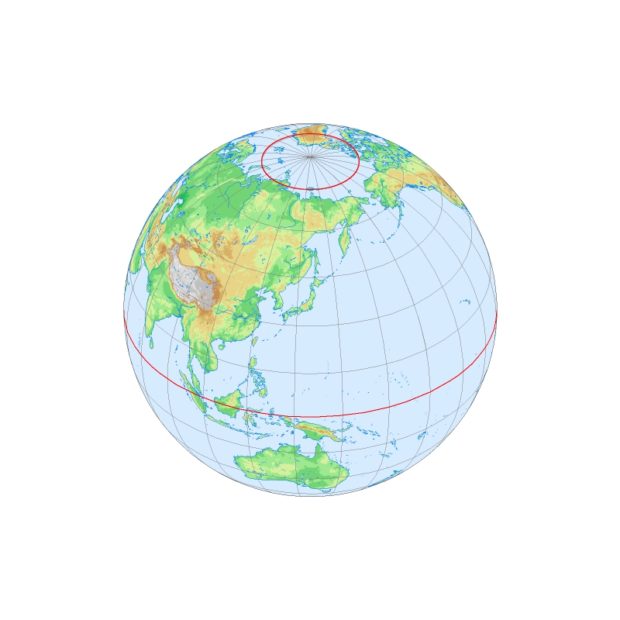

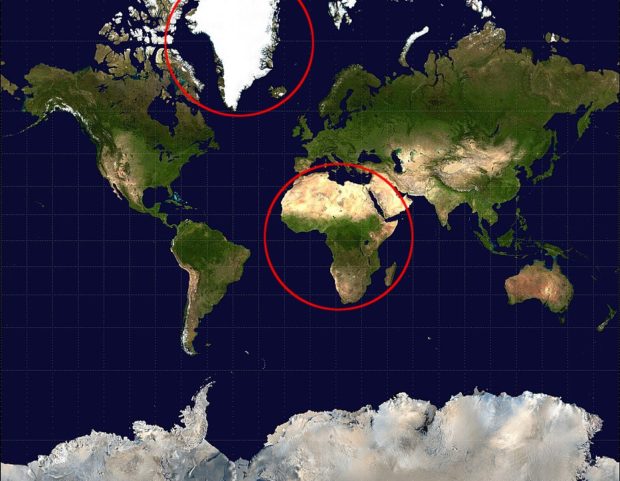

上述のようにメルカトル図法では緯線と経線が直角に交わっています。しかし以下の画像を見ていただければわかるのですが、赤道と北極・南極付近の緯線の長さには大きな差があります。

中央付近の赤道と上部の緯線の長さは明らかに異なる

こうした緯線の長さの違いを埋めるために、メルカトル図法では緯度が高くなるにつれて実際の長さよりも緯線が引き伸ばされるのです。

そして東西方向に引き伸ばすと同時に南北方向への引き伸ばしも行われ、その結果として高緯度地域になるほど実際の面積よりもずっと大きく表示されてしまうということが発生します。

そのためメルカトル図法で描かれた地図において面積を比べることはできません。

例えば上の地図で赤丸で囲ったアフリカとグリーンランドはほぼ同じ大きさに見えますが、実際はアフリカの方が14倍近くも大きいのです。

ちなみに面積が正しく表される図法を正積図法といい、サンソン図法やモルワイデ図法などが該当します。

地図の内容

投影法に関しては革新的だったこの地図ですが、地形の描写など地図の内容に関してはまだまだ発展途上といえるものでした。

地域ごとに簡単に見ていきましょう。

アメリカ

地図上で最も目立つのが左上の北アメリカ大陸ではないでしょうか。

ユーラシア大陸よりも大きく描かれ、「新インド」と名付けられています。

同大陸の大部分は空白になっていますが、その上に枠で囲われた長い説明文が被せられています。

また南アメリカ大陸は南西部分が大きく突き出しています。

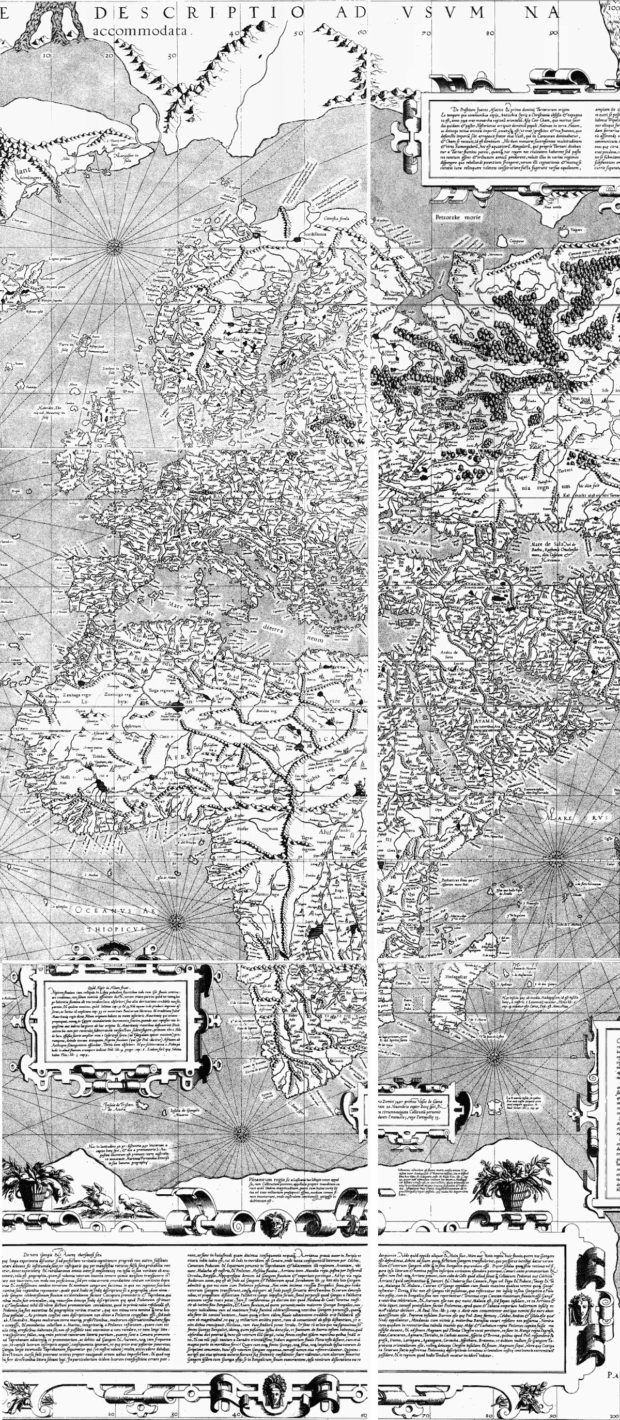

ヨーロッパ・アフリカ

ヨーロッパとアフリカの形は比較的正確ですが、アフリカは小さく、一方ヨーロッパは大きくなっています。

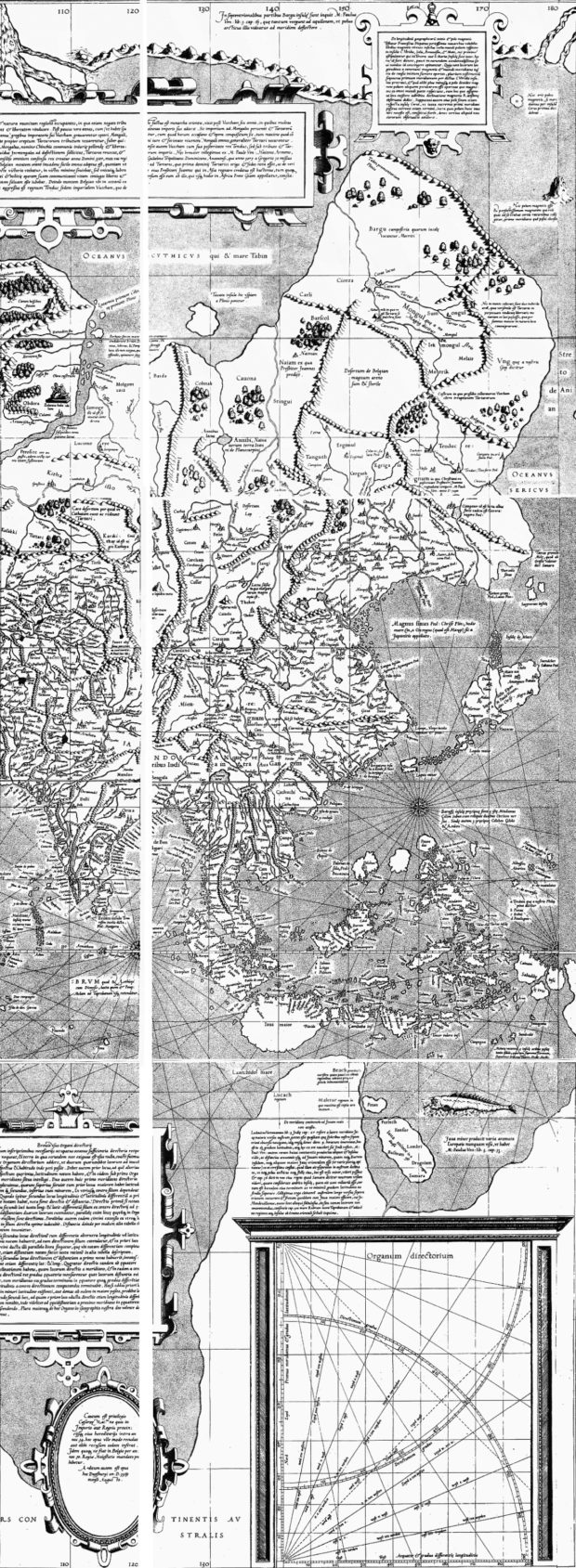

アジア

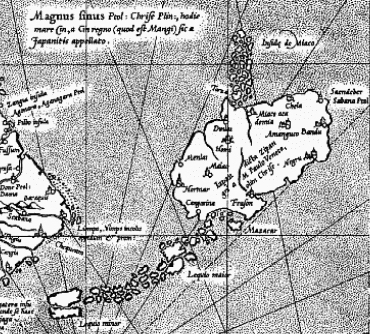

アジアに関してはプトレマイオスの情報を踏襲しており、東南アジアが異様に大きく描かれています。プトレマイオスの他にもマルコ・ポーロの情報に拠った部分もみられます。

右端には日本の姿も見られます。

当時はまだ日本とヨーロッパの関わりがあまりなかったので、形はあまり正確ではありませんでした。

【関連記事】

北極

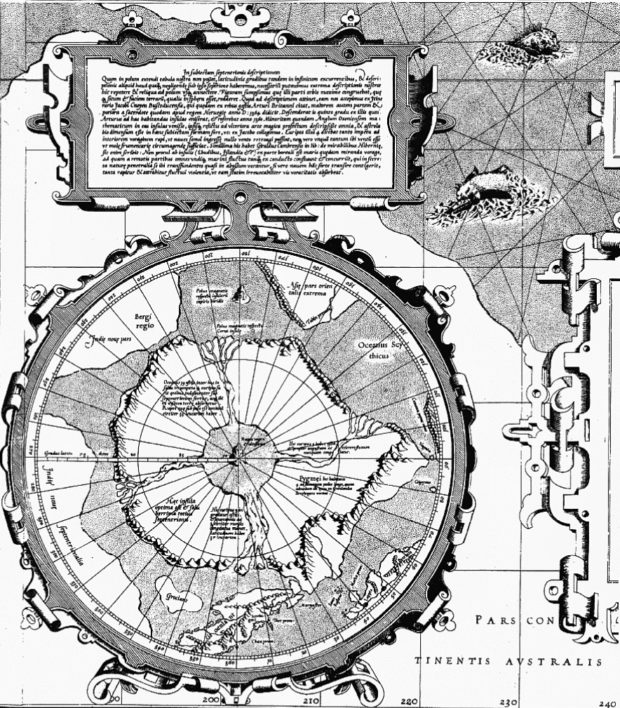

前述のように高緯度地域が引き伸ばされてしまう関係から、北極は地図の横幅いっぱいに広がっています。

左下には北極圏に関する説明と北極の実際の様子を補うための図が載っています。

もっともこの内容はニコラス・オブ・リンという人物による航海の伝説に基づいたものとなっています。

伝承に関する内容

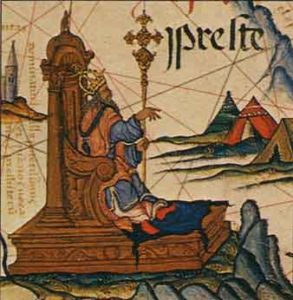

地理的情報の他、依然として伝承に関する内容もみられます。

例えば中世ヨーロッパで人気を博したプレスター・ジョンについての記述があります。

プレスター・ジョン

またプリニウスの『博物誌』内に見られる怪物に関する記述も複数見られます。

地図の評価と影響力

この世界地図によって現在まで使われ続けている地図投影法が誕生したわけですが、すぐにこの投影法が広まったかというとそうではありませんでした。

なぜならこの投影法に関する数学的説明ができなかったからです。

というのも当時はまだこの投影法を再現するために必要な積分法が知られていませんでした。

メルカトルの死後、1599年にイギリスのエドワード・ライトが作図のための数表の提供に成功すると、ようやく航海士たちに普及し始めました。

そしてこの投影法は現在では航海以外の用途でも使われており、例えばGoogleマップなどにも採用されています。

まとめ

今回はゲラルドゥス・メルカトルの世界地図とともに作者自身についてや地図投影法などについて説明させていただきました。

ゲラルドゥス・メルカトルの世界地図のポイントをまとめると以下の通りです。

POINT

- 現在でも使われているメルカトル図法を用いていること

- メルカトル図法は航海のために考案された

- 当初は数学的根拠がなくあまり普及しなかったが徐々に広まっていった

こうした功績を残したメルカトルは、歴史上最も偉大な地図製作者の一人として現在まで名を馳せています。

参考文献

織田武雄 (2018) 『地図の歴史 世界篇・日本篇』講談社.

ブロトン, ジェリー (2015) 『世界地図が語る12の歴史物語』西澤正明訳, バジリコ株式会社.

Snyder, John P. “Map Projections in the Renaissance.” The History of Cartography, Volume 3 Cartography in the European Renaissance edited by David Woodward, 1987.

コメント