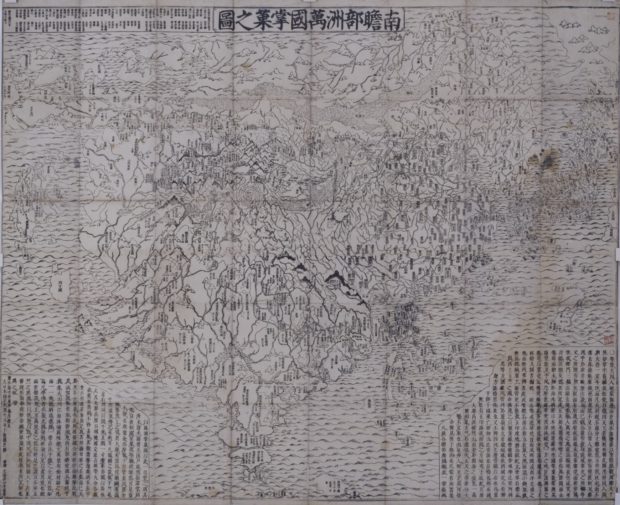

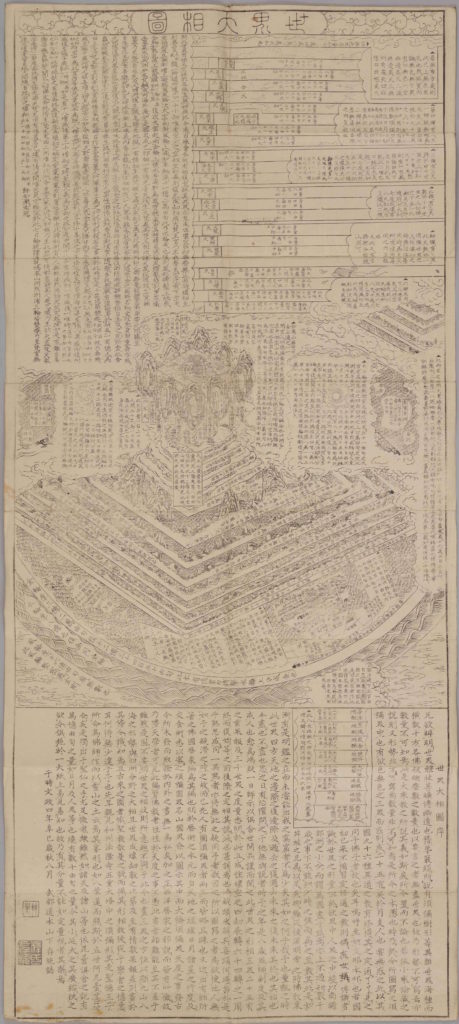

日本ではかつて、仏教的な世界観を反映し天竺(インド)を中心に据えた世界地図(通称天竺図)が作られていました。

天竺図の例(「南瞻部洲万国掌菓之図」(京都大学附属図書館所蔵)部分・1710年)

しかし江戸時代も後半に差し掛かると、ヨーロッパ製の詳細な世界地図と融合してその姿は大きく変化していきました。

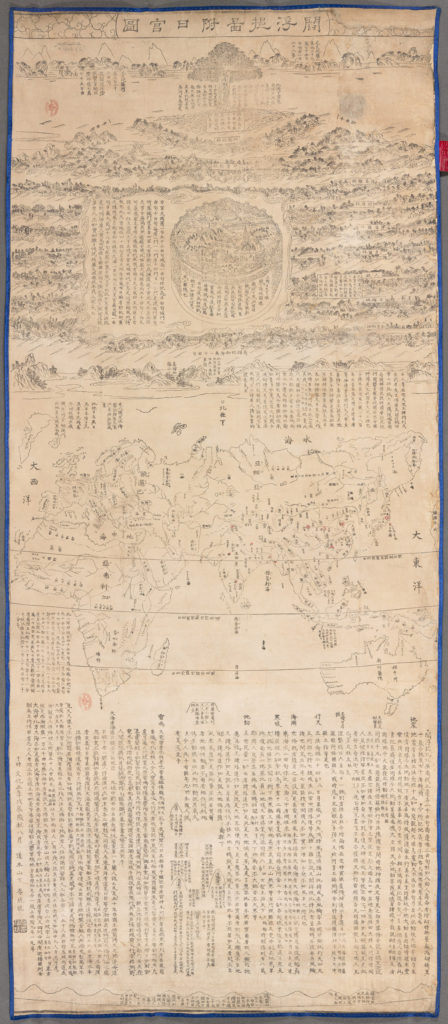

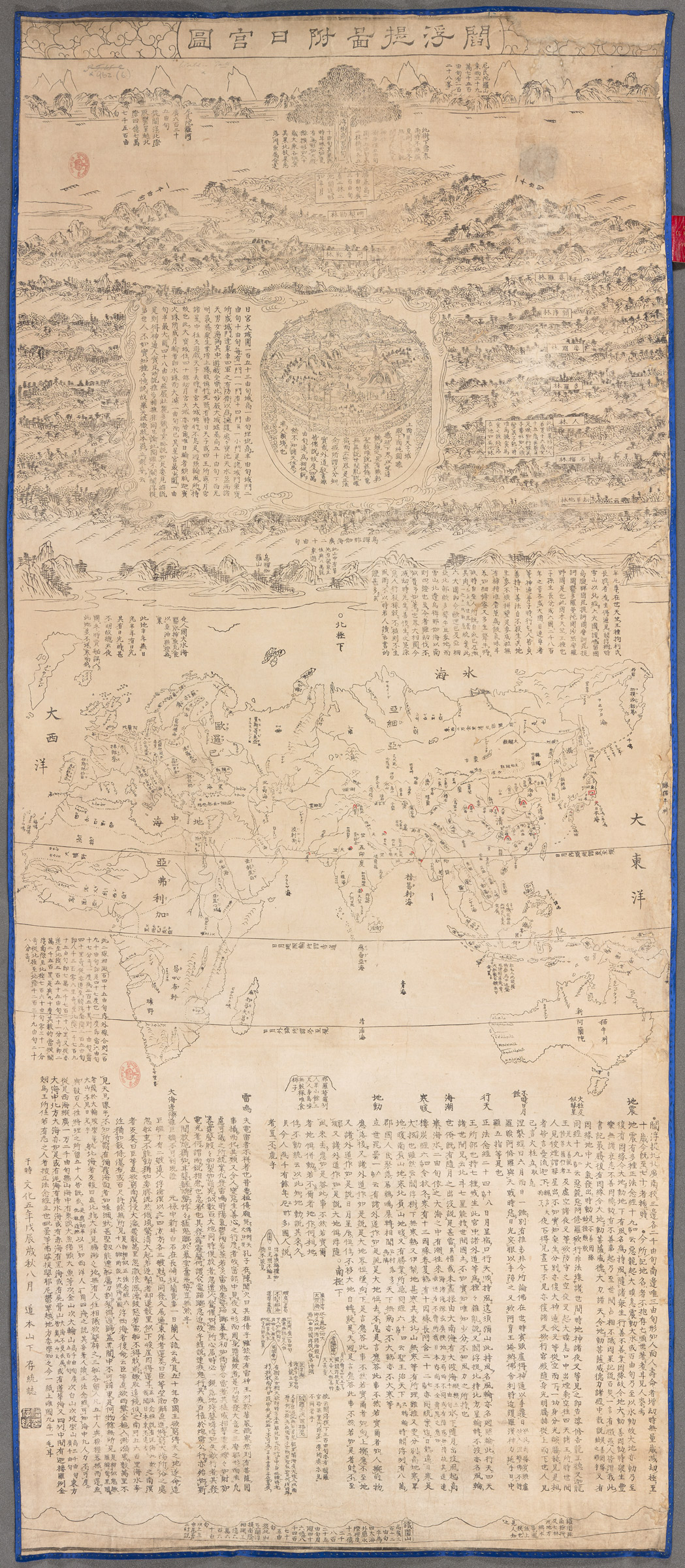

今回はその一例として山下存統による「閻浮提図附日宮図」という地図を紹介します。

地図の概要

| 名称(日本語) | 閻浮提図附日宮図 |

| 名称(英語) | Enbudaizu fu nichigūzu |

| 製作時期 | 1808年? |

| 所蔵場所 | 京都大学附属図書館(日本・京都府)など |

| 作者 | 山下存統 |

| 材質 | 木版 |

| 大きさ | 縦131cm×横57cm |

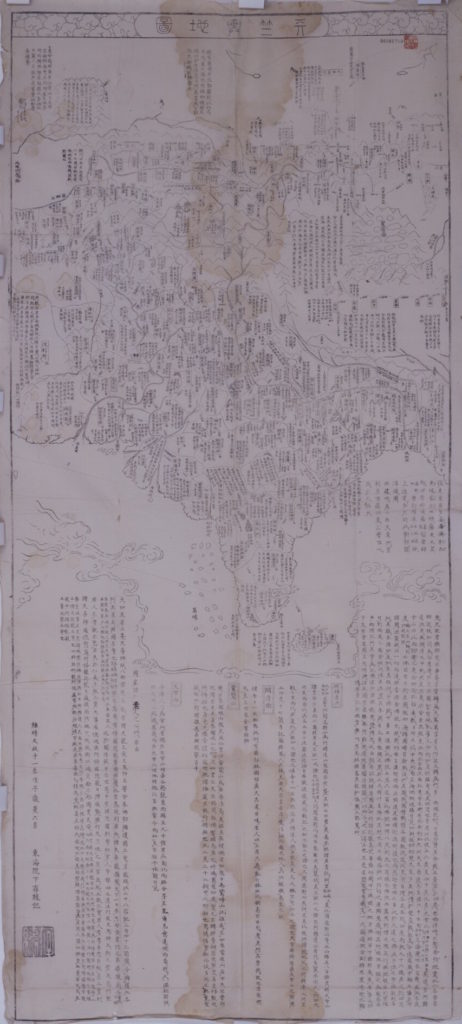

「閻浮提図附日宮図」は江戸時代後期に仏教(浄土宗)の学僧であった山下存統によってつくられた世界地図です。

地図の名前

「閻浮提図附日宮図」、何やら長ったらしい名前ですね。

日本で作られた地図なので、当然日本語なわけですが、これが一体どういう意味なのか考えてみたいと思います。

まず、「閻浮提」というのが仏教の世界観において人間が住む世界を意味する言葉なので、「閻浮提図」というのは(仏教の世界観を反映しているという点は重要ですが)世界図と捉えて差し支えなさそうですね。

「附」は言わずもがな、附属の「附」です。

また「日宮」は仏教において太陽を神格化した神である日天の宮殿という意味であると考えられます。地図の上部、世界地図の上に描かれている部分が日宮にあたる部分です。

つまり「閻浮提図附日宮図」というのは、仏教の世界観を反映した「日宮の地図が付いた世界地図」とでも言えましょうか。

世界図三部作

この地図は存統が作った仏教の世界観を示す世界図三部作のうちの一つです。

残りの二つは、宇宙の地図である「世界大相図」と仏国土天竺(インド)の地図である「天竺輿地図」です。

地図の特徴

ヨーロッパの影響

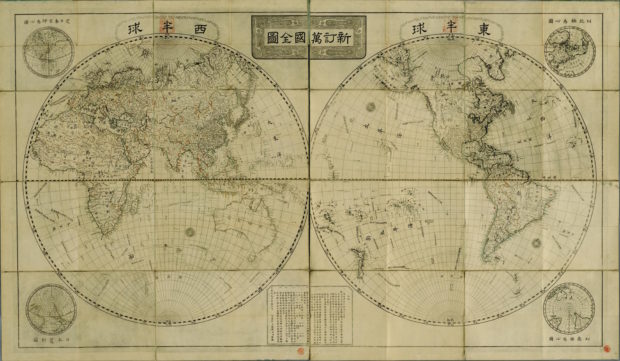

この地図は、1810年の高橋景保による世界地図「新訂万国全図」をもとにしていると考えられています。

この新訂万国全図はヨーロッパの地図を参考につくられ、日本を基準に西半球と東半球に分かれていますが、それを情報源とする「閻浮提図附日宮図」では西半球部分のみを描いています。

【関連記事】

存統が地球球体説に否定的だったので、新訂万国全図のように半球に分けて描かなかったと考えられます。

閻浮提図附日宮図の製作年が1808年と、新訂万国全図の成立より前になっていますが、1808年という製作年が実は偽りであるというのが定説とされています。

こうした仏教系地図がヨーロッパの地図を参考にしていることから、実証的な知識がより重視されるようになっていたと考察できます。

仏教系世界観の保持

上述のようにヨーロッパ由来の知識を一部取り入れていた一方で、従来の仏教的な世界観も依然として見られます。

例えば世界地図部分はインドを中心に据えています。その北方には仏教世界における想像上の池である無熱悩池(阿耨達池とも言う)が見られます。

また下部には自然現象や天体に関する記述があるのですが、これらは仏説に基づいており、地動説も否定されています。

まとめ

山下存統の「閻浮提図附日宮図」という地図を紹介させていただきました。

今回のポイントを簡単にまとめます。

POINT

- 「世界大相図」「天竺輿地図」とともに仏教系の世界図三部作の一翼を担っている。

- その一方でその原図はヨーロッパ製地図の影響を受けている。

このように仏教系の世界観とヨーロッパ的な地理情報が融合したこの地図は、日本の地図製作が転換期にあったことを示しています。

参考文献

織田武雄 (2018) 『地図の歴史 世界篇・日本篇』講談社.

川村博忠 (2003) 『近世日本の世界像』ぺりかん社.

谷治正孝 (2003) 「存統の閻浮提図附日宮圖の世界図(部分)について」, 41 巻 Supplement 号, 40-41.

三好唯義編 (2014) 『新装版 図説 世界古地図コレクション』河出書房新社.

Nobuo Muroga and Kazutaka Unno. ‘The Buddhist World Map in Japan and Its Contact with European Maps.’ Imago Mundi, Vol. 16, 49-69, 1962.

コメント